REDÉFINIR UNE MÉMOIRE COLONIALE EN FRANCE ?

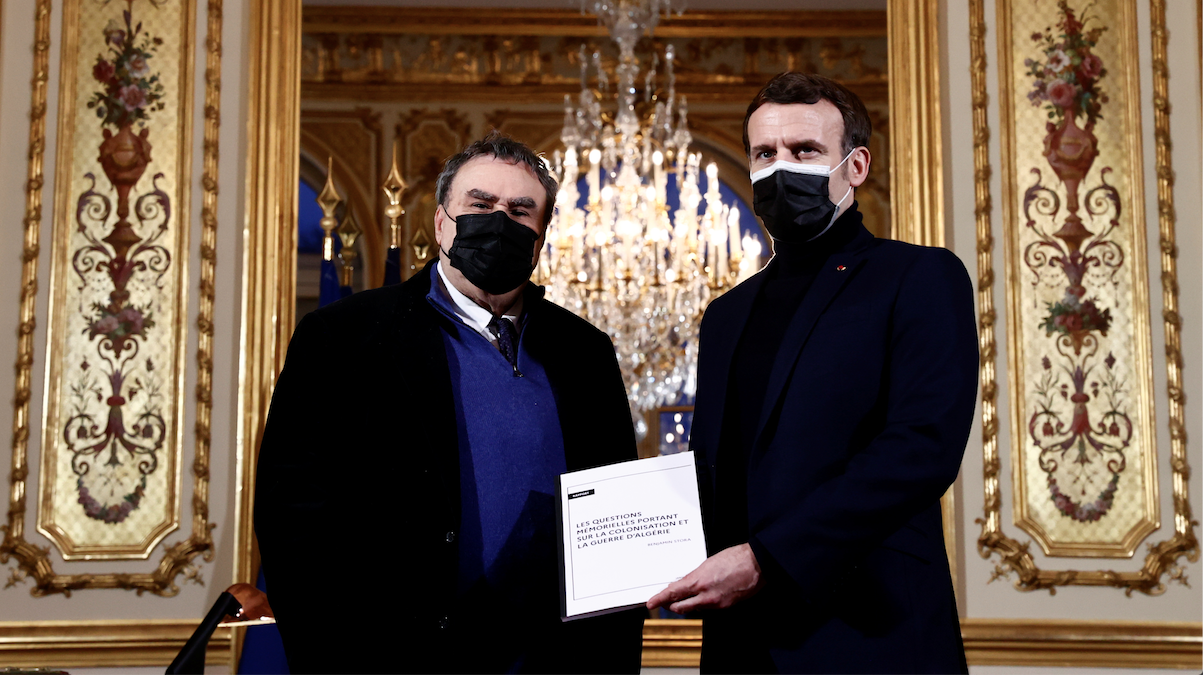

En 2017, le candidat Emmanuel Macron affirmait lors d’un déplacement en Algérie « la colonisation est un crime contre l’humanité ». Au-delà du discours politique, beaucoup espéraient alors que son mandat soit celui d’une réconciliation de la France avec son histoire coloniale. Mais en 4 ans, rien de tel ne s’est produit. À 1 an des élections présidentielles, le président sortant a annoncé avoir fait appel à un historien spécialiste de la guerre d’Algérie pour travailler sur ces questions de mémoires coloniales. Cet historien c’est Benjamin Stora, l’un des chercheurs français les plus réputés sur la question. Son rapport a été rendu publique ce mercredi 20 janvier et sans surprise, il a immédiatement fait couler beaucoup d’encre.

Alors, le mandat d’Emmanuel Macron peut-il encore être un tournant dans le traitement mémoriel de la guerre d’Algérie en France ?

RETOUR SUR, LES CONSÉQUENCES PERSISTANTES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

UNE HISTOIRE COLONIALE LONGUE ET DOULOUREUSE

1830/1850 – Période de colonisation du territoire algérien par la France, qui a la particularité de se faire dans une grande violence. C’est le début de 132 ans d’Histoire coloniale.

1945 – Période de montée du nationalisme algérien, qui s’exprime à travers des manifestations, à l’image de celle de Sétif du 8 mai 1945. Les revendications se soldent par une forte répression, qui font 20 000 à 30 000 morts selon les recherches de Benjamin Stora.

1954/1962 – Guerre d’Algérie, qui se traduit par l’indépendance le 3 juillet 1962. C’est une guerre extrêmement violente et cruelle. Le bilan humain est controversé, mais Stora parle de 350 000 à 400 000 morts algériens et une perte de 25 000 hommes pour l’armée française. Le FLN (Front de Libération National) estime le nombre de morts à 1 millions et demi chez les algériens.

UNE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET MILITANTE

Emmanuel Macron n’est pas le premier président à se lancer dans une tentative de réconciliation. Depuis Jacques Chirac, tous les présidents français ont pris le sujet à cœur. Et pour cause : aujourd’hui, 90% des algériens partis vivre en dehors de leurs frontières vivent en France. Il est donc de la responsabilité du président de la République de créer un cadre mémoriel qui soit à la hauteur des relations entre les 2 sociétés.

La Mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie est restée enfouie pendant plusieurs générations. Mais depuis deux décennies, un militantisme s’est construit autour de la redécouverte d’un évènement : le massacre du 17 octobre 1961. Ce soir-là, une manifestation est organisée par le FLN (Front de Libération Nationale) pour protester contre le couvre-feu qui était imposé à la communauté algérienne. La répression est sans pitié, et des corps seront par la suite retrouvés dans la Seine. Tristement célèbre, cette soirée est le symbole d’un mensonge d’État, d’une violence policière sans nom, mais aussi d’une lutte pour la liberté. La Mémoire qui en résulte revendique alors une chose : la reconnaissance de ces crimes par l’État. Dans ce contexte, le rapport Stora représente un énorme espoir.

LA QUESTION CRUCIALE DE LA REPENTANCE ?

En 2005, sous Jacques Chirac, les lois dites « mémorielles » ont été complétées par la loi Alliot-Marie. L’article affirmait alors que « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord (…). » L’opposition des historiens et des juristes est immédiate. En mettant en avant le mythe d’une colonisation positive, la France perpétuait le déni de l’État. L’abrogation de cet alinéa par décret du 15 février 2006 ne changera rien au scandale.

Aujourd’hui comme hier, cette question de la responsabilité française reste au cœur du débat. Depuis la parution du rapport Stora, un mot est sur toutes les bouches : la repentance. L’Algérie exige des excuses de la France depuis des années, sans réponses. Pour Benjamin Stora la repentance est un piège politique de l’extrême droite, au sein duquel il ne veut surtout pas emprisonner son travail. Mais, deux problématiques se mêlent en réalité ici : celle de la responsabilité et de la culpabilité. La responsabilité française est vécue par certains comme une culpabilité impossible à avouer. Si le rapport Stora ne permet pas de connaitre la part de vérité historique, comment avancer ?

UN RAPPORT BASE SUR LE SYMBOLE

Si le rapport de Benjamin Stora ne traite pas de repentance, que propose-t-il ? La principale recommandation de l’historien serait de constituer une commission nommée Mémoire et Vérité, qui serait chargée de mettre en place des initiatives communes entre les deux pays. Parmi celles-ci on retrouve notamment :

- La volonté de mettre en place des commémorations des différentes dates symboliques du conflit, comme par exemple les accords d’Évian du 19 mars 1962 ou la date du 17 octobre 1961, que l’on évoquait plus tôt.

- La publication d’un « guide des disparus » algériens et européens pendant le conflit.

- La mise en place de travaux de recherche sur les essais nucléaires français dans le Sahara et leurs conséquences, ainsi que celles de la pose de mines antipersonnel durant la guerre.

- La possible entrée au Panthéon de l’avocate Gisèle Halimi, qui était aussi une figure d’opposition à la guerre d’Algérie,

BENJAMIN STORA, UN CHOIX POLITIQUE ?

Ce rapport est-il une campagne de communication, à visée purement politique ? Depuis 2017, beaucoup ont reproché à Emmanuel Macron de mener une politique assez à droite, à l’opposé du candidat qui souhaitait faire du colonialisme un crime contre l’humanité.

Beaucoup l’accusent alors d’avoir demandé ce rapport dans le but de préparer 2022. Et pour ça, le président sortant n’a pas choisi n’importe quel historien.

Né à Constantine, Benjamin Stora est aujourd’hui professeur à l’université Paris 13 et fait figure d’autorité sur les questions d’Histoire algérienne. Mais c’est aussi un homme aux engagements politiques marqués. Dans sa jeunesse, il est membre du groupe trotskiste « Alliance des jeunes pour le socialisme » et fait partie des principaux fondateurs du syndicat étudiant UNEF-ID. Il rejoint ensuite le parti socialiste en 1985, avant de quitter tout engagement politique trois ans plus tard. Il a malgré tout apporté son soutien à la candidature de Ségolène Royal en 2007, puis à François Hollande en 2012. Il représente donc une figure marquée à gauche, voire socialiste. Beaucoup accusent Emmanuel Macron d’avoir fait un choix politique en le nominant, afin de rééquilibrer son image trop à droite.

QUE PENSE L’ALGÉRIE DU RAPPORT STORA ?

Un acteur semble complètement absent du projet, et c’est évidemment l’Algérie. Benjamin Stora avait invité un archiviste algérien à travailler avec lui, mais le contexte politique du pays a rendu toute coopération impossible. Le rapport est donc écrit par un français, et voit le jour dans un moment où le président algérien est absent, puisque hospitalisé. Il y a là un projet à sens unique, et pour beaucoup d’historiens c’est un problème. Selon eux, plutôt que d’intégrer les populations algériennes dans la construction d’une mémoire commune, cette méthode perpétue l’idée d’une histoire écrite par les anciens colons. Les recherches historiques en Algérie ont été orientées par le FLN depuis 1963, et une coopération aurait été un moyen de créer une mémoire indépendante. C’est un rendez-vous manqué.

Sur place, la presse est divisée. Le Jeune Indépendant affirme « les 22 préconisations ou recommandations de ce rapport foisonnent beaucoup plus de gestes symboliques () que d’une réelle volonté de faire éclater la vérité (…). Le colonisé et le colonisateur pour Stora sont situés au même niveau. » Ici aussi, le journal affirme que sans excuses, les deux pays ne pourront pas traiter sur un pied d’égalité,

QUE PEUT-ON ATTENDRE DU RAPPORT EN FRANCE ?

Le rapport de Benjamin Stora peut-il tant bien que mal apporter un renouveau dans le traitement mémoriel de la guerre d’Algérie ? La suite dépendra du Président de la République. Le rapport est consultatif, il énonce des recommandations et des conseils, mais c’est bien le gouvernement qui choisira ce qu’il souhaite appliquer ou non. Et cela signifie donc qu’aucune des mesures proposées par l’historien n’est définitive.

Aussi, la consultation a été utilisée de nombreuses fois par le Président pendant son mandat. Mais comme en témoignent les mesures annoncées après la Convention Citoyenne pour le Climat, c’est un procédé qui peut faire beaucoup de déçus. Si l’action du gouvernement n’est pas à la hauteur, les relations entre les deux pays pourraient se crisper à nouveau. À l’approche des élections présidentielles, Emmanuel Macron va-t-il frapper un grand coup, avec des actions symboliques ? Où va-t-il écouter les critiques qui sont faites à ce rapport, et aller encore plus loin ?

AFFAIRE A SUIVRE…