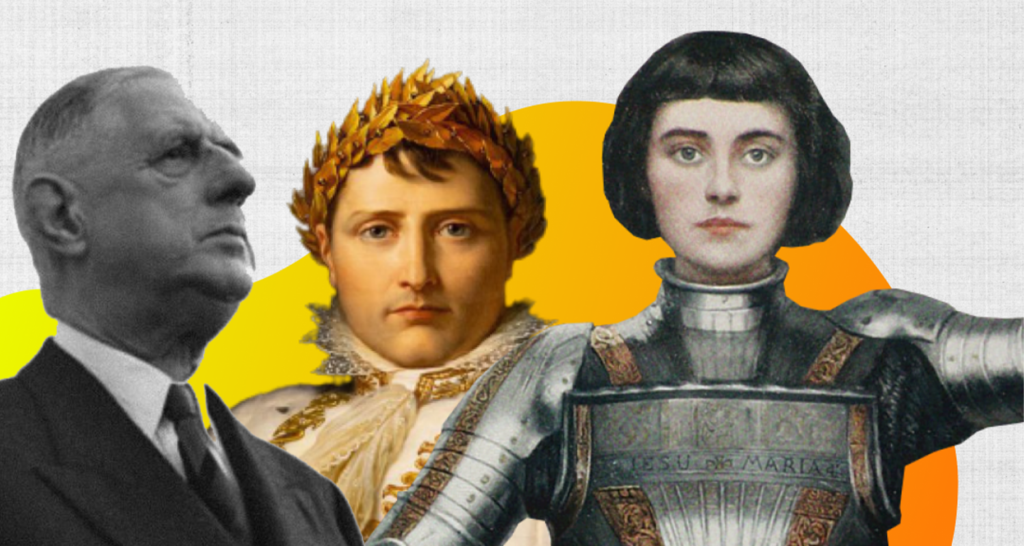

Le 30 novembre dernier, Éric Zemmour annonçait sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il se pose en défenseur d’une culture française archétypale, supposée ancestrale. La France serait, selon lui, le pays « de Jeanne d’Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau ». Par cette énumération de figures historiques, Éric Zemmour construit son propre roman national. Celui d’une France au passé glorieux, portée par des héros mythiques. Dans une interview pour France Inter, il ira même jusqu’à affirmer « Les manuels scolaires sont un tissu de propagande anti-française. Oui, je veux refaire le roman national à l’école et faire aimer la France par son Histoire comme on me l’a faite aimer. »

En campagne, aucun candidat ne raconte vraiment la même Histoire. À droite comme à gauche, elle est utilisée, voire politisée. Le débat semble alors échapper aux historiens, invisibilisés par l’intensité des flux médiatiques. En période électorale, comment aborder l’histoire ? Lorsqu’elle est récupérée, elle devient une arme politique. Mais, la science historique doit-elle raconter un roman national ? Doit-elle « faire aimer » un pays ? Si le débat médiatique est focalisé autour de ces questions identitaires, les électeurs s’interrogent autrement. Comment aborder l’avenir, lorsque les yeux des candidats sont rivés sur le passé ? Autant de questions auxquelles la science peut répondre.

Où est la science dans tout ça ?

Ou plutôt, de quelle Histoire les candidats s’emparent-ils ? Selon la définition du Larousse, l’Histoire, c’est la recherche, la connaissance et la reconstruction du passé de l’humanité sous son aspect général … ou sous des aspects particuliers, selon le lieu, l’époque, le point de vue choisi. Cela implique qu’il existe plusieurs façons de porter un regard sur le passé. Autrement dit, l’Histoire racontée par les historiens n’est pas la même que celle racontée par les politiques. Alors que les historiens sont tenus de respecter une méthodologie très précise dans l’étude des sources, les politiques ne font l’objet d’aucune vérification savante. D’ailleurs, ils n’ont pas non plus le même public. Celui des politiques est, de fait, plus large. Comme le rappelle le médiéviste Nicolas Offenstadt, les historiens s’adressent souvent à leurs pairs :

À qui on parle quand on écrit l’Histoire ? Il y a plusieurs degrés d’écriture. Vous n’écrivez pas la même chose lorsque vous vous adressez à un public de pairs. Il y a des degrés d’accessibilité, et donc il y a différents types d’écriture de l’histoire qui dépendent du public auquel vous vous adressez.

Nicolas Offenstadt

Souvent, les utilisations de l’Histoire par des politiques sont assimilées à la notion de roman national. Théorisé en grande partie par l’historien Pierre Nora, c’est un récit à forte connotation patriotique. C’est la narration qu’un pays offre de sa propre histoire, afin de se construire une identité nationale. Cette pratique est tirée des sciences du XIXe siècle, et s’incarne dans le Petit Lavisse, célèbre manuel scolaire de l’historien Ernest Lavisse. Voué à inculquer un sentiment patriotique aux petits Français, le manuel insistait en particulier sur les « valeurs de la République ». À sa lecture, on retrouve de nombreux mythes de l’histoire de France, comme le fameux raccourci « nos ancêtres les gaulois ». Aussi, le roman national s’attache à glorifier des personnages historiques, comme Jeanne d’Arc, ou encore des événements marquants – quitte à enjoliver les faits. Mais, depuis les années 1920, la science a pris une tout autre voie. Avec l’École des Annales, courant d’historiens fondateurs, l’Histoire s’engage vers de nouvelles perspectives. Elle devient globale. Elle se débarrasse alors en grande partie du roman national pour aller vers la « réflexivité », c’est-à-dire, la remise en cause perpétuelle des connaissances acquises. Finalement, les historiens s’accordent aujourd’hui pour dénoncer l’utilisation de ce roman national. Celui-ci s’inscrit, selon eux, dans une tradition historique révolue. C’est en particulier ce qu’ils reprochent à Éric Zemmour. Les sources qu’il cite sont souvent tirées d’auteurs de la fin du XIXe, comme Edouard Drumont. Nombre d’historiens rappellent alors que la vision de ces penseurs s’oppose en tout point à la manière actuelle de faire l’Histoire.

Vous savez, sur les grands événements de l’Histoire, les historiens ont toujours la capacité de relire les mêmes documents. On peut renouveler l’histoire avec un stock de documents qui est toujours le même. C’est le regard de l’historien qui change. L’idée qu’il y aurait une forme d’Histoire absolue, d’un récit neutre, objectif, froid et qui ne dépendrait pas de l’époque est une illusion complète.

Nicolas Offenstadt

Pour ces raisons, il est parfois difficile pour les français de repérer les fausses allégations. Alors que médias et politiques s’insurgent face au « révisionnisme » ou à « l’anachronisme », l’historien Johann Chapoutot rappelle :

Il ne s’agit pas de révisionnisme. La science historique, par définition, est révisionniste. Elle révise à chaque fois, elle doute, elle révise les vérités acquises par de nouveaux documents. C’est pour ça qu’on distingue, depuis Henri Rousseau, le révisionnisme du négationnisme. C’est là-dedans que l’on est avec Éric Zemmour, qui nie le rôle de Vichy dans l’extermination des juifs.

Johann Chapoutot

Raconter l’Histoire … ou raconter son histoire

Lorsque Éric Zemmour parle d’une France « de Jeanne d’Arc et de Louis XIV », il s’inscrit clairement dans cette démarche de narration d’un roman national. En particulier, ce candidat a construit en grande partie son idéologie et son programme sur l’Histoire. Le nom de son parti, Reconquête!, fait ainsi référence de façon à peine cachée à l’épisode de la Reconquista espagnole, entre 722 et 1492. Alors, les chrétiens chassaient les musulmans et les juifs d’Espagne. Par ce nom, il cherche à démontrer l’existence d’un passé perdu, d’une France sur le déclin. Il entretient d’ailleurs ce discours décliniste dans ses livres, dont les titres sont évocateurs : le dernier en date est intitulé Le suicide français.

Pourtant, Éric Zemmour est très loin d’avoir le monopole de ces procédés. En vérité, tous les candidats à l’élection présidentielle utilisent l’Histoire. La récupération de la figure du général de Gaulle montre bien l’étendue de ce phénomène. Début novembre, Marine Le Pen s’est rendue sur sa tombe à Colombey-les-deux-églises, pour lui rendre hommage, à l’occasion des 51 ans de sa mort. Elle se mettait alors en scène comme la véritable héritière du général de Gaulle … alors même que le Front National s’est construit dans son opposition avec lui.

Je suis venue rendre hommage à celui qui a créé la France moderne avec des institutions stables, qui a fait de notre pays, un pays puissant qui parlait au monde. C’est à cette vision politique du général que je veux rendre hommage. Ce patriotisme dont il est devenu le symbole, cet attachement à la patrie, cette France dont il disait qu’il fallait combattre pour elle avec passion et raison, je crois que nous combattons avec passion et raison.

Marine Le Pen

Bien d’autres personnalités politiques étaient là pour les mêmes raisons : Jean Castex, Valérie Pécresse, ou encore Anne Hidalgo, qui affirmait : « Je suis gaulliste du 18 juin ». Ainsi, la gauche n’est pas en reste. Le débat télévisé du 23 septembre, opposant Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour sur BFMTV, s’est transformé en véritable leçon d’Histoire. Deux récits se sont affrontés : le déclinisme de Zemmour et le progressisme de Mélenchon. Pourtant, les deux sont des romans nationaux. Le polémiste concède lui-même :

J’avais réclamé ce débat avec Jean-Luc Mélenchon, car nous sommes des gens qui aimons l’Histoire, qui la connaissons.

Éric Zemmour

Si Jean-Luc Mélenchon s’appuie souvent sur l’Histoire, c’est aussi le cas de la candidate Christiane Taubira. Lors de sa victoire à la primaire populaire, elle a affirmé un roman national de la gauche. À son tour, elle énumère des figures fondatrices multiples, dans le but de symboliser une union de la gauche par l’Histoire :

Cette gauche qui a des références, ces grandes figures qui nous ont montré qu’on peut regarder le réel. Le rendre meilleur, et plus fort pour affronter les défis qui sont devant nous. Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, de Léon Gambetta, de Léon Blum, de Pierre Mendès France, de François Mitterrand. Je pense à Olympes de Gouges, à Sophie de Grouchy et Condorcet. Ces idéaux, ce sont aussi ceux d’Aimée Césaire, d’Ambroise Croizat, de Gerty Archimède, de René Dumont, de Gisèle Halimi et de Robert Badinter. Cet héritage nous donne une force d’une puissance inouïe.

Christiane Taubira

Valérie Pécresse, elle non plus, n’est pas en reste. Invitée chez RTL le 3 janvier, elle s’attaquait au lourd sujet de la colonisation. En dressant le bilan d’Emmanuel Macron, elle met alors en scène sa propre volonté mémorielle :

Tous les pays ont besoin de mythes, ont besoin de héros, tous les pays ont besoin de se dire qu’ils sont à l’origine de grandes choses et c’est le cas de la France, – sur la colonisation- il y a eu des bonnes et des mauvaises choses, mais réécrire l’histoire des siècles après, c’est un anachronisme.

Valérie Pécresse

La candidate confirme ici sa vision de l’Histoire : celle d’un récit mythologique, et donc, en partie imaginaire. Cette utilisation est ainsi généralisée, et touche tous les spectres politiques.

Romancer le passé pour inventer l’avenir

Si les historiens renient le roman national, pourquoi les politiques continuent-ils à s’en servir ? Selon l’historienne Anne-Marie Thiesse, ils convoquent le passé pour mieux évoquer leur vision de l’avenir. Dans son article « L’Histoire de France en musée », paru dans la revue scientifique Raison Politique en 2010, elle annonce :

L’histoire nationale est créditée d’un rôle civique et pédagogique : dire la spécificité et la vocation de la nation, c’est donner des leçons pour le présent. Le passé, en fait, est investi et organisé en fonction des enjeux du présent. L’histoire nationale est supposée indiquer les choix légitimes en matière de politique d’immigration ou d’affaires étrangères.

Anne Marie Thiesse

Les candidats s’appuient sur le passé pour mieux justifier leurs choix, et donc leurs programmes. Il y a là un enjeu de projet politique : l’histoire donne une cohérence à l’avenir qu’ils veulent fonder. C’est pour cette raison que la thématique historique ressurgit au moment de la campagne à l’élection présidentielle. Puisque les candidats ont besoin de donner un sens à leurs idées, ils invoquent leur propre roman national. Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, mais aussi professeur d’Histoire-Géographie, avouait à France Info :

Une campagne présidentielle passe par les idées, mais aussi par des moments de grand débat et d’explication autour de l’avenir dans lequel on s’inscrit, donc forcément en s’appuyant sur l’histoire. Faire des choix sur ce qu’on veut valoriser et transmettre de notre histoire, c’est une manière de se projeter dans le futur.

Alexis Corbière

Avec la pandémie, les meetings se font moins nombreux. L’Histoire reste alors l’un des seuls moyens de raconter un projet politique, et de rallier des électeurs. Cette tendance est d’autant plus renforcée par l’ombre de la politique mémorielle d’Emmanuel Macron, qui plane sur le débat politique. Le Président sortant a fait de cette thématique l’une des causes majeures de son quinquennat. Dès sa campagne de 2017, il a misé sur l’Histoire. Le candidat se voulait progressiste, et qualifiait la colonisation de « crime contre l’humanité ». Il affirmait alors vouloir faire lui-même l’histoire, en prenant des décisions de société fortes. Par la suite, il s’est attaché à réconcilier les mémoires autour de grands chantiers historiques clivants. C’est en particulier le cas de la guerre d’Algérie, avec la mise en place du rapport de l’historien Benjamin Stora. En ouvrant les archives aux historiens, le Président affirmait une volonté d’avancer vers un avenir plus apaisé. Pourtant, au cours de son mandat, sa politique s’est finalement révélée contradictoire. Le rapport Duclert a exclu certains spécialistes de renom, à l’image d’Hélène Dumas et de Stéphane Audoin-Rouzeau. Vincent Duclert, lui-même, est spécialiste de l’histoire du début du XXe siècle et de l’affaire Dreyfus, et non pas du Rwanda. Pour certains, les tentatives de réconciliation des mémoires par Emmanuel Macron ont ainsi bien plus servi son projet politique que l’avancée des sciences sociales. Après les fausses affirmations du candidat Éric Zemmour sur la République de Vichy, celui-ci conclu :

Gardons-nous de la [l’Histoire] manipuler, de l’agiter ou de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre. Et saluons le courage de ces 80 parlementaires, qui à Vichy se sont opposés à ce qui était l’esprit de défaite, et ont dit non.

Emmanuel Macron

Tout en condamnant la récupération politique de l’histoire, le Président sortant utilise à son tour le roman national. Il choisit de raconter son projet politique à travers des faits marquants, en opposant « le courage de ces 80 parlementaires » à la France de Pétain, glorifiée par Zemmour. Projet contre projet, roman contre roman.

Historien, un métier à haut risque

Face à cette multiplication des utilisations de l’Histoire en période électorale, seuls les historiens semblent pouvoir redonner un sens de vérité au débat. Mais où sont-ils ? Bien qu’ils ne soient pas aussi présents dans les médias que les candidats, les historiens ripostent bel et bien. C’est en particulier le cas de Gérard Noiriel, qui répondait aux allégations d’Éric Zemmour dès 2019, par son ouvrage Le venin dans la plume ; Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République. En ce mois de janvier, de nombreuses parutions d’ouvrages ont, à leur tour, tenté de répondre aux fausses allégations historiques. C’est le cas de l’ouvrage de Laurent Joly, La Falsification de l’histoire, Éric Zemmour, l’extrême droite, Vichy et les Juifs, ou encore Une énigme française, Pourquoi les trois-quarts des Juifs en France n’ont pas été déportés, de Jacques Semelin et Laurent Larcher. Pourtant, la discipline peine à se faire entendre. Elle se heurte à la sur-médiatisation de la campagne politique, où les questionnements sont vite remplacés par de nouvelles polémiques. Alors que la recherche a besoin de temps long, ce rythme est incompatible avec ses méthodes. Face à ce problème, un collectif d’historiens a publié le 3 février dernier un tract chez Gallimard, intitulé Zemmour contre l’histoire. Pour 4€, un groupe de 16 historiens répond, point par point, aux fausses allégations d’Éric Zemmour. Ce condensé est ainsi accessible financièrement, mais aussi de façon pratique. Le collectif s’est attaché à collaborer avec des vulgarisateurs connus de Youtube ou de Twitch, pour diffuser au mieux leur message. Ainsi, ils participent à une vidéo de la chaîne C’est une autre histoire, et à un live twitch avec Nota Bene. Ils expliquent alors les difficultés qu’ils rencontrent :

Il a un maniement du faux qui est assez compliqué. On ne peut pas simplement dire que ce qu’il raconte est faux. Il sort des éléments de leur contexte, prend des éléments qui séparément sont avérés, pour en tirer des conclusions totalement fausses.

Alyan Aglan

S’ajoutent à cela les attaques subies par la liberté académique. La voix des historiens devient de plus en plus inaudible, dans un contexte où elle est parfois taxée de « wokiste ». Alors que Jean-Michel Blanquer organisait en janvier un colloque à la Sorbonne sur ces sujets, la majorité semble de plus en plus méfiante vis-à-vis des sciences sociales. En juin 2020, Le Monde rapportait que le Président Emmanuel Macron accusait les universités de diviser la société :

Le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux.

Emmanuel Macron

Il adopte ici la rhétorique de la dénonciation d’une « cancel culture ». Les réactions des universitaires ne se font pas attendre. Fait assez rare pour être souligné, les présidents et doyens des universités se sont indignés les premiers :

Je suis scandalisé. Si le président de la République, comme l’ensemble des élites françaises, avait mis un pied à l’université, et non pas seulement dans les grandes écoles, il se rendrait compte que ce n’est pas un lieu d’idéologies, mais de savoirs et de réflexion. Que ça lui plaise ou non, le racisme existe et notre rôle de service public est d’analyser et de comprendre toutes ses manifestations.

Alain Tallon, doyen de la faculté des lettres de Sorbonne Université

Ce climat de récupération des sciences sociales trouve son apogée au moment de la campagne. Et pour cause : l’utilisation de l’Histoire en politique a toujours existé, et existera sans doute toujours. En 280 avant notre ère, la cité d’Athènes construisait déjà son propre roman. En dressant la statue de l’orateur Démosthènes 40 ans après sa mort, elle tentait de réaffirmer son identité face à la Macédoine de Philippe II. Cependant, les historiens rappellent aujourd’hui qu’il existe une délimitation entre Mémoire et récupération de l’Histoire. La commémoration doit se faire dans le cadre d’un dialogue entre politiques et historiens, et non dans la négation du travail académique. Alors, l’utilisation de l’Histoire en politique donne aussi lieu à des avancées sociales majeures.

Est-ce que c’est négatif ? Je ne crois pas. La méthode nous fait avancer sur beaucoup de questions qui avaient été tues. Regardez le Rwanda. Qui aurait cru qu’un jour la France pourrait regarder de cette manière là le génocide ? Le débat à été posé. On peut être déçu du résultat, mais au moins ça avance. Je préfère être déçu des choses qui avancent, que des silences.

Pascal Blanchard, au sujet de la politique mémorielle d’Emmanuel Macron