C’est en tout cas ce qu’affirme l’ONU. Depuis 1963, le Comité spécial de la décolonisation dresse chaque année une liste de territoires « dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ». Autrement dit, ce sont les dernières colonies du monde selon l’ONU. En 2021, il existerait ainsi dix-sept colonies, dont deux administrées par la France : la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie. Dans cette perspective, le référendum quant à l’indépendance de l’archipel revêt une toute nouvelle dimension : plus qu’une question adminsitrative, ce scrutin est un véritable enjeu de société.

Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?

Le dimanche 12 décembre, pour la troisième fois, les Calédoniens ont été appelés à répondre à cette question. Ils avaient déjà répondu majoritairement NON, par deux fois. Mais, l’écart entre le OUI et le NON s’est resserré dans le temps : 56,7 % le 4 novembre 2018, contre 53,3 % le 4 octobre 2020. Ce dimanche, la tendance s’est finalement inversée. Cette fois, les Calédoniens ont voté NON à 95%, rejetant largement et définitivement l’autonomie.

Une histoire fracturée

La volonté d’autonomie d’une partie de la Nouvelle-Calédonie s’explique avant tout par le caractère fracturé du territoire. Pour mieux en comprendre les ressorts, il faut revenir en arrière.

L’archipel Calédonien est colonisé par la France de façon assez tardive, en 1853. Alors, à 17 000 km de Paris, les Français rencontrent les Kanaks, une société tribale autochtone. La colonisation se fait dans le sang. Entre massacres et épidémies, la population Kanake est divisée par deux : en 1866, elle compte environ 45 000 habitants, contre 27 100 en 1921.

S’en suit une forte immigration européenne, qui relègue peu à peu les populations Kanakes dans des « réserves » du Nord et de l’Est de la Grande Terre, mais aussi vers les Îles Loyautés. La captation des terres de l’Ouest et du Sud par les colons se fait au fil des évolutions de l’argiculture : d’abord le café, puis le bétail, et enfin le nickel. En 2014, 39% de la population Calédonienne réside ainsi sur 1/10ème du territoire.

De plus, le Nord et l’Est sont des régions montagneuses et enclavées. Difficiles d’accès, elles s’opposent en tout point avec le Sud et l’Ouest, caractérisés par des plaines fertiles, et par la présence de la capitale, Nouméa. À elle seule, Nouméa représente 35% de la population. C’est le centre économique majeur de l’île, bien loin des réserves Kanakes.

Pourquoi l’indépendance ?

L’Histoire de la mise en valeur du territoire Calédonien se fait ainsi sans les Kanaks depuis 1853. Jusqu’en 1945, ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. Cet héritage pèse énormément sur les inégalités sociales au sein de la population. Alors que l’archipel est très jeune, jusqu’aux années 1960, les systèmes scolaires Kanaks et Caldoches, c’est-à-dire Européens, sont séparés. Si bien qu’en 2016, 1/3 des Kanaks sortent encore de l’école sans diplôme. Cela se traduit par des disparités sociales marquées. Aujourd’hui, la part des ouvriers dans la population active Kanake est de 1/3, contre 1/10 des Caldoches.

Face à cette ségrégation spatiale et sociale, la question de l’indépendance commence à faire débat dès les années 1970. Les indépendantistes, représentés par le Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS) et Jean-Marie Tjibaou, souhaitent reprendre le pouvoir sur le territoire de leurs ancêtres. Mais, face à eux, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), et Jacques Lafleur, s’opposent à toute idée d’autonomie. Le territoire se scinde à nouveau en deux, jusqu’à l’opposition armée avec l’État Français. Dans les années 1980, on dénombre plusieurs dizaines de morts dans des affrontements entre le GIGN et des forces armées indépendantistes.

Afin d’éviter la guerre civile, un accord est signé à Matignon en 1988 entre les représentants de chaque parti. Renouvelé par les accords de Nouméa de 1998, il prévoit la mise en place d’un référendum, grâce auquel les Calédoniens pourront se prononcer sur la question de l’indépendance. Vingt ans plus tard, c’est désormais chose faite.

Ce que le OUI aurait pu changer

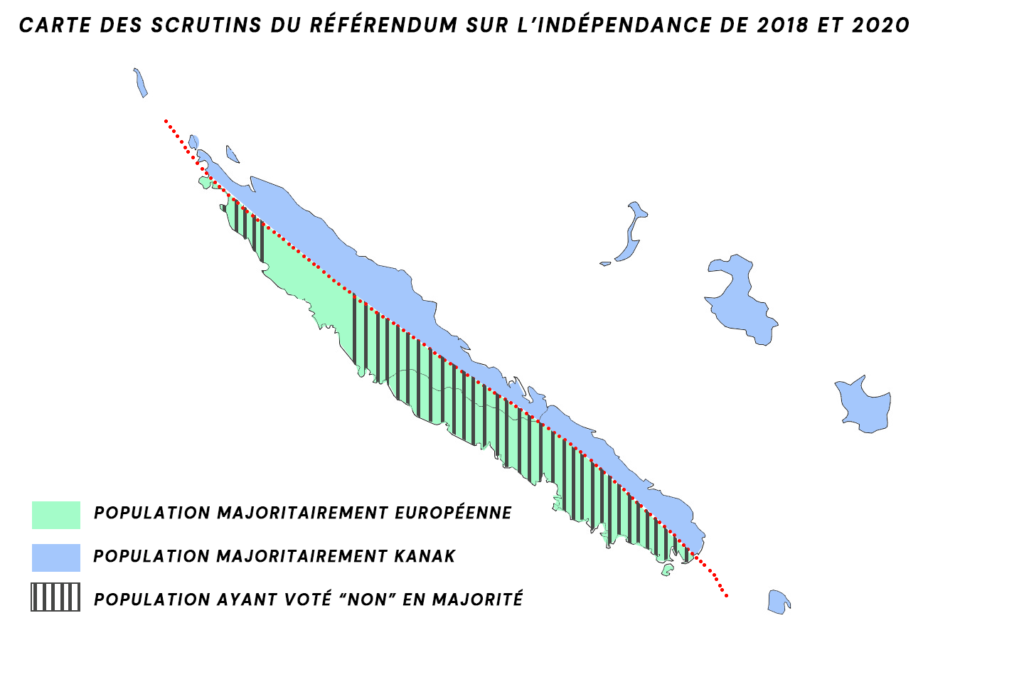

Si le NON l’a emporté, les disparités entre les Kanaks et les Caldoches ont largement influencé le vote. Aussi bien en 2018 qu’en 2020, la carte ethnique se superpose quasi-parfaitement à celle du scrutin. Ainsi, elle montre que les deux populations nourrissent des espoirs politiques liés à leur propre vécu. Un rapport détaillant les conséquences de la victoire du OUI ou du NON, paru en juillet dernier, remet alors en perspective l’avenir de ces populations.

Si le OUI l’avait emporté, la Nouvelle-Calédonie serait devenu un nouvel État. Une période de transition de dix-huit mois était prévue, avant la formation d’une toute nouvelle Nation. Pourtant, la question de la nationalité fait débat. En effet, en dehors de l’opposition entre Kanaks et Caldoches, la population Calédonienne est une mosaïque ethnique. Comment définir cette nouvelle population unifiée ?

De plus, l’indépendance aurait également mis fin au statut européen de l’archipel. Par sa situation de Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM), la Nouvelle-Calédonie bénéficie de subventions européennes. L’indépendance aurait ainsi signifié la définition de nouveaux accords avec la France, l’Europe, mais aussi le reste du monde. L’archipel est très convoité pour son abondance en nickel, et en particulier par la Chine.

Du point de vue de la France, l’indépendance de la Nouvelle Calédonie aurait signifié la perte d’une interface stratégique majeure dans le Pacifique. En nouant de nouvelles alliances, les Calédoniens auraient ainsi pu bouleverser la géopolitique de la région.

Après le NON, quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie ?

La victoire du NON suscite évidemment beaucoup moins de changements qu’une victoire des indépendantistes. Pourtant, elle ne signifie pas non plus que la France et la Nouvelle-Calédonie vont revenir au statu quo qui régnait depuis 1988.

La volonté réitérée des électeurs de rester au sein de la République marque le début d’un nouveau chapitre. Celui-ci reste à écrire entre l’État, les responsables calédoniens et le Parlement français. Dans cette nouvelle étape, certaines évolutions juridiques seront en effet indispensables.

Document sur les conséquences du Oui et du Non, page 45.

Paradoxalement, le chiffre de 95% ne retranscrit aucun consensus. Bien au contraire, il traduit à nouveau les divisions de la société Calédonienne. Si le NON l’a finalement emporté, la participation est en chute libre lors de ce troisième scrutin. Elle est de 43,9% sur l’ensemble de l’archipel, et descend jusqu’à 0,95% dans le fief indépendantiste Canala.

Si la participation est si basse, c’est en partie parce que les indépendantistes ont appelé leurs sympathisants à boycotter massivement le scrutin. Ils avaient demandé au gouvernement son report, car selon eux, la situation sanitaire empêchait les deux partis de faire campagne équitablement. Mais, le gouvernement à refusé cette demande. Les partis indépendantistes remettent alors en cause la légitimité du scrutin, et accusent le gouvernement d’avoir manipulé l’issue du vote en refusant un report.

La question de la décolonisation reste à traiter. Alors que les Calédoniens ont affirmé par trois fois qu’ils souhaitaient rester administrés par la France, l’ONU pourrait ne pas retirer l’archipel de sa liste des dix-sept colonies. Pour cela, il faudrait que la Nouvelle-Calédonie obtienne un nouveau statut, qui lui permette de subvenir à ses propres besoins. Des négociations restent donc encore à venir, et la question de l’indépendance est loin d’être enterrée.

Que les parties prenantes calédoniennes et l’État s’accordent sur un statut nouveau pour la Nouvelle-Calédonie n’exclut pas que celui-ci s’accompagne d’un droit à l’autodétermination réaffirmé.

Document sur les conséquences du Oui et du Non, page 49.

Les Outre-Mer, une mosaïque de statuts administratifs

La création d’un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie interroge sur le devenir de l’ensemble des territoires d’Outre-Mer. Très hétérogènes, ils pourraient demander à leur tour une révision de leur mode d’administration.

Récemment, le sujet de l’autonomie de la Guadeloupe a été évoqué par le ministre des Outre-Mer lui-même, Sebastien Lecornu. L’archipel s’est embrasé après l’annonce de l’obligation vaccinale, provoquant manifestations et affrontements avec les forces de l’ordre. Dans une allocution du 26 novembre, le ministre pose la question d’une autonomie Guadeloupéenne. Sa déclaration renverse la position du gouvernement, qui était jusque là complétement opposé à une décentralisation dans les Antilles.

Certains élus ont posé la question en creux de l’autonomie. D’après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d’elle-même. Ils souhaitent moins d’égalité avec l’Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler, il n’y a pas de mauvais débats, à partir du moment où ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens.

Allocution de Sebastien Lecornu, le 26 novembre.

Dans sa déclaration, Sebastien Lecornu prend soin de ne pas mentionner la Martinique, qui fait pourtant face au même vent de révolte depuis la mi-novembre. Son statut de collectivité territoriale unique (depuis 2015) la différencie de la Guadeloupe, qui cumule les statuts de département et région d’Outre-Mer. Ce double statut complique bien plus les relations avec Paris. Alors que la Martinique est régie par une Assemblée, la Guadeloupe doit toujours faire face à une très forte bureaucratie, avec la présence de plusieurs conseils. La dernière consultation des Guadeloupéens remonte à 2003 : la fusion du département et de la région en une collectivité unique avait été rejetée à 72,90%.

Même sans indépendance, la question des statuts administratifs des territoires d’Outre-Mer implique donc des négociations d’autonomie. Le cas de la Polynésie Française l’illustre parfaitement. En tant que collectivité française du sud du Pacifique, le gouvernement local y est encadré par une Assemblée territoriale. Ses institutions sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas attribuées expressement à l’État. Elles concernent donc la protection sociale, le développement économique ou encore la gestion sanitaire.

Ce type de statut pourrait correspondre à la Guadeloupe, qui revendique une auto-gestion sur la question sanitaire. Mais, il pourrait aussi être envisagé dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui souhaite administrer elle-même son économie, en particulier au sujet du nickel. En 2018, la filière du nickel représente 7% du PIB Calédonien. Ce statut semble en tout cas convenir au Polynésiens. Aux élections locales de 2018, les électeurs ont rejeté la voie de l’indépendance à 76%. Le parti Tavini huiraatira n’obtient que 8 représentants à l’Assemblée, sur 57 sièges.

Pourtant, l’autonomie ne semble pas être une solution miracle. En 2021, la Polynésie Française reste toujours considérée comme une colonie par l’ONU, aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. C’est pourquoi, la question de la décolonisation de ces archipels n’est pas uniquement administrative ou institutionelle : elle nécessite des mesures sociales et culturelles. De ce point de vue, la France est désormais attendue au tournant.